健康診断の一環として長年親しまれてきたバリウム検査。白く濃厚な造影剤を飲み、体内の様子をX線で撮影するこの検査は、「X線技術との初めての接点」となった方もいるかもしれません。

体の外からでは見えない内臓の形や動きを、非破壊で“可視化”する。これはまさに、X線が持つ「透過性」と「映像化技術」の応用例の一つです。

私たちは普段、光が反射して戻ってくることで物を見ています。しかし、X線は可視光よりも波長が短く、物体の中を通り抜けてしまう性質があります。X線写真はこの性質を利用し、物体の内部構造を透過したX線の変化を計測することで、内部構造を透過したように観察可能になります。

その仕組みは、医療分野だけでなく、製造業などの産業分野でも同じように活用されています。

なぜ「バリウム」を使うのか?

金属のような密度の高いものはX線をよく遮るため、画像では白く映ります。逆に、空気や水のような低密度のものはX線が通り抜けやすく、黒く映ります。

では、胃や腸のように柔らかく形が変化しやすい器官はどうでしょうか。これらは単独ではX線写真で明瞭に映らず、輪郭がぼやけてしまいます。そこで登場するのが「バリウム」です。

バリウムはX線をよく遮る性質があり、体内に一時的に取り込むことで、消化管の形や動き、異常の有無をはっきりと映し出します。

この「可視化のための補助材料」という発想は、実は産業用CTでも時折使用されます。例えば、厚みが極端に薄いシート状の製品や、微細なクラックなど、撮影条件だけでは十分なコントラストが得られない場合、造影剤やコーティング処理を用いて“差を作る”という工夫がなされます。

X線検査からCTへ

バリウム検査で得られるのは、基本的には2次元のX線画像です。対象物の中を通り抜けたX線の強弱をフィルムやセンサーで受け取り、白黒の濃淡で表示する。それはあくまで「平面から内部を類推する」ためのものです。

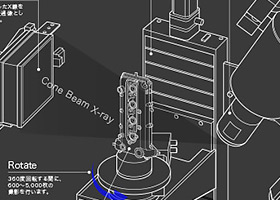

しかし近年では、CT(Computed Tomography)という技術の進歩により、X線画像を多方向から撮影し、断面像として再構成することが可能になりました。断面が得られるということは、すなわち「厚み」や「奥行き」が得られるということです。

この考え方は、医療現場だけでなく、製品検査・品質保証などの現場でも欠かせないものとなっています。たとえば鋳物の空洞欠陥や、樹脂製品の内部ボイド、電子部品のはんだ接合不良──これらはすべて、外観からでは確認できない“内部の異常”です。

バリウム検査と同様に、「中を見ずに、壊さずに、評価する」技術が発展したことにより、非破壊検査に新たな選択肢が生まれました。

おわりに

健康診断でのX線検査やバリウム検査は、多くの人にとって「中を覗く技術」との最初の出会いです。そしてその原理は、実は製造や開発の現場でも、極めて汎用的かつ重要な意味を持ちます。

「壊さずに中を見る」。その技術がもたらす価値は、医療だけでなく、ものづくりの未来にも大きく関わっているのです。